ユニコーン企業といえば、「設立10年以内、時価総額10億ドル(約1100億円)以上、非上場スタートアップ」を指す言葉。市場における希少性から幻の生き物であるユニコーンになぞらえたもので、多くのスタートアップや投資家がそれを誕生させるべく、事業成長へ飽くなき追求を進めています。

一方で、世界では「Zebras(ゼブラ企業)」という異なる方向性を持つムーブメントも勃興。前編では、アメリカで4人の女性起業家が提唱した起源から、その概要とポイントをまとめました。今回は、日本でもゼブラ企業への考えを啓蒙し、自らも新たな投資スキームの開発などに乗り出している、2021年創業のゼブラアンドカンパニー共同創業者で代表取締役の阿座上陽平氏にインタビューしていきます。

阿座上氏は早稲田大学を卒業後、メディア企業、デジタルエージェンシー、メーカーを経て、チーズタルトで名を馳せた菓子スタートアップの株式会社BAKEにて、プロダクトやブランド開発、コミュニケーション設計などに携わりました。独立後は業種業態を問わず、企業の課題に並走するパートナーとして活動。その中で、Zebras Uniteがまとめた概念である「Zebras」と出会い、現在は2021年よりゼブラアンドカンパニーを共同創業、職務に当たられています。

世界を巻き込む流れはありながら、日本で「Zebras」の考えをベースに事業を手掛けていこうとしたのはなぜなのか。いったい何に惹かれ、どういった可能性を感じたのでしょうか。

「ビジネスの成功例が繰り返されるのであれば…」

阿座上陽平氏

──「Zebras」の考えに惹かれたきっかけは?

僕が以前携わっていたBAKEで、後につながる大きな学びを得ました。それは「成功例は繰り返される」ということです。手掛けてきたチーズタルトなどの製品群、ビジネスや自社を対外的に紹介するためのオウンドメディアの展開は、BAKEが一定の成功を見たことで、同様に取り組む企業も増えていったように感じます。

もし、こういった成功例を参照する流れが、ビジネスをただ回すだけの道具ではなく、それによって社会や地球環境までも良くなるような事例を生むことにつながれば、いずれ世界全体も良くなっていくのではないか、と考えました。

そこでマーケティングやブランディングといった領域での支援を推し進めるなかで、ある企業からの相談で訪れた先で、後にゼブラアンドカンパニーの共同創業者になる⽥淵良敬と出会い、「Zebras」の考えに触れました。彼は、もう一人の共同創業者である陶⼭祐司と、Tokyo Zebras Uniteという団体を立ち上げ、「Zebras」を翻訳した「ゼブラ企業」の啓蒙活動も続けていたのです。

その考えは、まさに僕が思い描いた「成功例による社会改善」の推進エンジンになり得るものでした。改めて彼らと話すなかで、概念の啓蒙だけでは浸透は難しいと判断し、ゼブラ企業への投資や経営支援、行政・金融機関との連携、知見の体系化や浸透といった活動を通じてゼブラ経営の社会実装を目指すべく、ゼブラアンドカンパニーを創業しました。

日本の“地域金融”、失われた30年

──「一般的なVC投資」と「ゼブラ企業への投資(ゼブラ投資)」の違いは?

いくつかの違いはありますが、目的に絞って言えば、前者は「収益の最大化」であり、後者は「社会的インパクトとステークホルダーの幸福最大化」といえます。

VC投資は、投資回収の速度と効率性を重視します。VC自体も金融商品であるため、「投資額の10倍や20倍」といったリターンを、3年から5年といった速い時間軸で実現を図ろうとします。

ゼブラ投資はより長い時間軸で、また成長率もその企業や事業に合わせた在り方を志向します。なぜなら、成功する可能性のある全てのスタートアップが、必ずしもVC投資的な速い流れに身を置く前提条件に適しているとも限らないからです。

ゼブラ投資では、企業が実現したい社会的インパクトをより重視し、幅広い産業領域や、多様なビジネスモデルの事業を対象にします。今のところ、ゼブラ企業になりうる「5つのタイプ」があるという仮説を持っています。「市場創出が必要」「(ユニコーンを目指す企業と比べると)狙う市場規模が狭い」「事業の成熟に期間が必要」「供給量に制約がある」「経済的な成功と社会的インパクトの相関性が低い」という5点です。

ここではタイプごとの詳細は省きますが、これらはVC投資による時間軸の中ではリターンの設計しづらさにつながります。しかし、スタートアップ企業の中には、決してその時間軸や評価軸には乗らずとも、社会や世界にとって必要な事業もあるはずです。ゼブラ投資ではそういった事業の成長を支援していきたいですね。

──従来の日本では、なぜこういった投資が行われていなかったのでしょうか。

いえ、実はかつての日本では、主に地方企業を対象にする各地の地銀や信用金庫が、こういった企業へ資金援助を行ってきたのです。金融機関としてもリスクをとって資金を貸し、事業をともに伸ばしていくサポーターのような動きがあったわけですね。

しかし、バブル景気の崩壊を境に、いわゆる「貸し剥がし」や「貸し渋り」の問題が起きていきます。国としても銀行の自己資本保有率を高める方針を出したことで、特に1990年代は銀行側も「担保がなければ貸せない」といった体制となり、事業性融資が実行されにくかった。

そして時代は進み、実は2019年頃から国は方針を再び転換し、新産業を生み出すべく事業性融資の再開を推奨するのですが……。

──銀行からすれば「失われた30年」がありますね。自社にもそういった事業性融資の経験やノウハウが貯まっていないと。

まさにそうです。そこで、ゼブラアンドカンパニーでは地銀や信用金庫をはじめ、特定地域を活性化させるための金融活動全般である「地域金融」とも手を組んでいきたいと考えています。もちろん、それらに加えて、特色ある打ち出し方をなさっている例も出てきています。有名な所ではコワーキングスペースを開設した京都信用金庫、人材支援企業と提携する桐生信用金庫、ローンにコミュニティの定性情報を取り入れた第一勧業信用組合などです。

ゼブラ投資で大切なこととして、僕らは「お金の色を合わせる」という言い方をしています。投資家、経営者、従業員、社会というそれぞれのステークホルダーが、手にする資金に対して同じベクトルを向いていなければ、成長への考え方にも齟齬が起きてしまう。ゼブラ投資は、その流れをきれいにするために必要な観点ともいえます。

今までの「投資」は、「資金」と「時間」という2つの評価軸しかありませんでした。それは経済外部性がなく、全体が成長している時代ならば通用もしやすいものですが、現在は地球環境そのものが限界を定義されるほどです。やはり、異なる評価軸を増やすことにつながるように、投資をする人の考え方を変え、金融の有り様を変える。企業の「成長」に対しても違う測り方ができれば、未来だって違う形があり得るのではないか。

僕らはこれを“Different scale, Different future”という言葉でコンセプトに据えています。企業への評価軸を増やすことでの“Different scale”、そして地域金融の在り方を含めたオルタナティブな動きによる“Different future”へ、向かっていけるのではないかと思います。

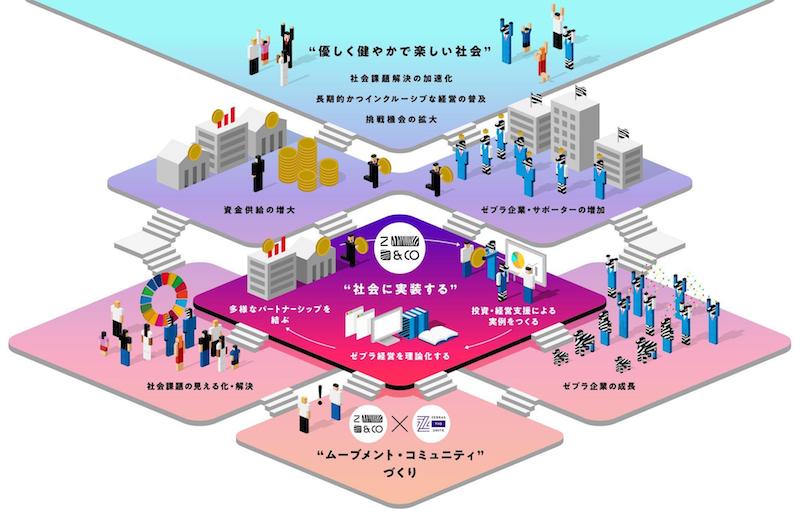

ゼブラアンドカンパニーが目指す「社会実装」のイメージ図

親ゼブラ、兄ゼブラ、子ゼブラ

──先日、ゼブラアンドカンパニーでは福島県国見町のベンチャー企業「陽と人(ひとびと)」に第1号投資を実行されましたね。

「陽と人」は衆議院調査局や民間のコンサルティング会社を経た小林味愛さんが、一人で立ち上げた企業です。高齢化が進み、後継者不足も深刻化していた国見町の農家のために、特産品である桃から規格外品として廃棄されていたものを全量買取し、その日のうちに東京へ届く物流を作ることで、農家の所得向上を実現しようとします。

さらに現在は名産品の「あんぽ柿」を作る際に捨てられていた柿の皮から、女性のデリケートゾーンケア製品を開発し、自社ブランドとして注力しています。今回のさまざまある投資要因や背景については、僕らも自社メディアから発信しました。(外部リンクに移動します)

柿の果皮から抽出した成分をはじめ、厳選した植物由来成分を配合した「フェミニン ウォッシュ」(350ml/50ml)、「フェミニン オイル」、「フェミニン セラム」、「フェミニン ミスト」、「フェミニン ミルク」の全5種類

──「陽と人」の例は、地域課題の解決や、女性の悩みに応えるプロダクト開発といった複数の要因が絡みながら、いわゆるユニコーン企業的成長は必要としない。まさにゼブラ投資におけるケースの一つになっていると。その上で日本から今後もゼブラ企業を生み出すために、どういった投資をしていくのかについても聞かせてください。

僕らの構想では、よく「親ゼブラ、兄ゼブラ、子ゼブラ」という比喩を用います。

親ゼブラは、株式上場するなど完全自立しており、他の企業を育てるほどの余力を持つゼブラ企業を指します。兄ゼブラは、自立はしていますが他を育てるほどの余力はないものの、売上規模で数十億円近くを有する企業。子ゼブラは、立ち上げフェーズから売上規模10億円手前くらいで、これから自立も図る企業です。

──「陽と人」は、まさに子ゼブラから兄ゼブラへの成長ですね。

まさに「陽と人」は、日本におけるゼブラ企業の代表になってくれると感じました。

本質的には、ゼブラ投資で向き合っていくのは「子ゼブラ」が多くなるでしょう。子ゼブラに投資し、兄ゼブラになるまでを見届けるのです。あるいは、兄ゼブラとも連携や経営支援をして、時にお金を代わりに預かりながら、共に成長促進をしていく。そして、親ゼブラとはより大きな協業で新しい投資パターンやスキームを仕込んでいく。

この3つの企業体との関わり合いを考えながら、僕らとしても支援や投資を続けていく考えです。そのためには、よりゼブラ企業が生まれるための仮説や支援体制の構築など、深めていきたいテーマはさまざまあります。

■スタッフクレジット

コンデナスト・ジャパン

関連記事:もう世界は「ゼブラ企業」を見過ごせない〜新時代の企業像をめぐるトレンド