複雑化するビジネスの環境で、新たな挑戦を志す人々や、既存事業をフィットさせていこうと考える人々にとって、「これから」を先読みしていくことは欠かせません。

そこで、主としてアメリカのビジネスやスタートアップ、カルチャートレンドに精通する宮武徹郎氏にインタビュー。「いま注目している産業領域」や「今後の日本でも成長可能性がある領域」として、前回は「クリエイターエコノミー」について語っていただきました。

「クリエイター」の定義とは、基本的にはYouTubeやTikTokといったプラットフォームを通じ、「オンライン上でコンテンツを提供する人々」、あるいはリアルやオフラインでの創作活動が主軸であっても「ファンとのコミュニケーションをオンライン上でする人々」です。

今回は、彼らの活動を中心にエコノミー(=経済圏)がついてまわり、エコシステムが連動していく世界がより拡大した、その「先」を考えるための記事をお届けします。より理解を深めていただくためにも、ぜひ前回の記事と、併せて参照ください。

宮武徹郎氏

企業よりも個人が信頼されやすい時代

──クリエイターエコノミーの拡大の背景には、どういった根本的な変化があるのでしょうか。

「個人のほうが企業よりも信頼しやすい」という心理的変化は大きいと思います。主としてインターネット上では、個人は自らの顔と気持ちを表して物事を伝える一方、企業あるいはブランドは基本的に「顔の見えない」存在であり、なおかつ「商売っ気」をどうしても感じさせてしまう。

「ブランド=信頼」だと言い換えたときに、個人としてでも企業としてでもそれ相応の信頼関係を築くために時間がかかるのは共通していても、個人だとより早くその構築が進み、ブランド化しやすくなっているともいえます。

今は個人が発信できるサービスが人気で、アメリカではあればニュースレターサービスのSubstack、日本ならメディアプラットフォームのnoteに勢いがあることにも、その片鱗が見えますね。ただ、全てが個人へ切り替わるというわけではなく、その両者が統合していくことが理想的な形なのだとは思っています。

──自分にとって身近で、信じられるものに価値を感じたい、という思いが見えます。

最近のムーブメントにPodcast(※音声配信)があります。僕も配信者の一人ですが、実際にリスナーの方に言われて印象的だったのは、「聞いているだけなのに親密な関係性を感じる」ということ。毎週、僕の話を聞いてくれているリスナーは、リアルで初めて会ったときにも「以前から知り合いのようだった」と思うそうです。アメリカでは「パラソーシャル関係」と呼ばれていますが、個人的な面識はなくとも親密さを感じる状態になるそうです。

個人クリエイターが毎日のようにSNSで何かを発信するに加え、決まった曜日に配信された動画や音声を、決まった時間に視聴する。その体験は、例えば「毎週、教会に通う」風習のある信仰などと同じような効果を生み、より信頼関係が強まる一因になっているのかもしれません。

「Fan Controlled Football」に見る未来像

──パラソーシャル関係を結びやすい接点を多く持つクリエイターほど、他者の意思決定に及ぼす影響力も多くなり、結果として購買体験を含めたエコノミーが大きくなっていくんですね。

さらに、ファンコミュニティと一緒に何かを作る、「ボトムアップ型」の事例も今後増えていくと思います。一例を挙げると、アーティストのチャーリー・プースさんは、TikTokで彼が制作したビートを流し、それに「デュエットしてください」とファンへ呼びかけます。彼のファンは自分の声を寄せ、プースさんはその声を集めて新曲を作り上げています。

日本に比べてアメリカは「リファレンス」の文化が強い国なので、さまざまなIP(※知的財産)を別の形で活用したり、パロディにしたりすることに寛容であるのも影響しているといえるでしょう。たとえば、Netflixで大ヒットしたドラマがあれば、それをオンラインゲーム上で再現するユーザーが現れる。

たとえば、ドラマ中に出てくるお菓子を再現する動画をTiktokで公開するといった流れが顕著です。特にこの5年以内は、クリエイターのコンテンツをファンがリミックスし、それによって大元のIPが拡散される現象が多く見られます。それが極まっていくと、あるコミュニティに属するファンが、一緒にIPそのものを作り上げていく流れが生まれるのです。

──クリエイターが流すIPをファンが活用するだけでなく、クリエイターとファンが協力してIPを作り上げていく、という変化が起きているのですね。

事例として、アメリカで開催されている「Fan Controlled Football」(ファン・コントロールド・フットボール)があります。室内で行われる7対7のプロフットボールリーグですが、最大の特徴は各チームのファンがオーナーシップを持ち、試合中のプレーやドラフト会議などに投票で参加できることです。投票権は各チームの株式やNFTの購入者となると付与されます。

通常のアメフトよりも狭い「室内で行われる7対7」というのもポイントで、試合のペースが速く、点を取りやすい環境にすることで、ファンの投票機会が増えるのも面白さにつながっています。また、得点をあげた、うまくディフェンスをした、といった「良い投票」をしたファンについては、投票の価値付けが重くなるといったシステムもあります。チームに良い貢献をした人ほど報われるので、恣意的に場を見出すような意思決定も防ぐことができます。

「カルチャーを作る人」の新たな3つの役割

──日本でも同様の環境変化が起きていくとすれば、これからの企業やブランドは、どのようにファンやコンテンツを向き合っていけばよいのでしょうか?

「いかにカルチャーモーメントを作れるのか」を気にしなければならないと思います。自らのIPがファンの手によって拡散されていくことで、これまでにないムーブメントが起きたり、異なるカルチャーに接続されたり、さらなるコラボレーションが誘発されたりといった「現象」を作れるか、ともいえるでしょう。

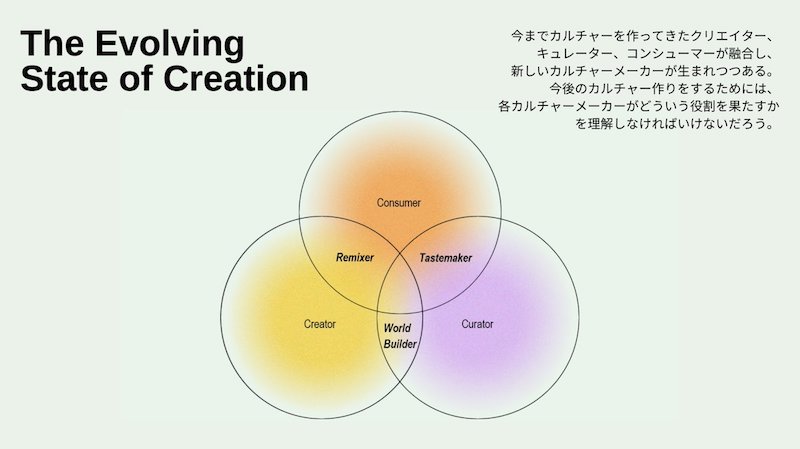

いわゆる「インフルエンサー」という存在に自社IPを拡散してもらう、という動きはありましたが、それとも異なる流れが起きています。かつては、カルチャーを作り出す人たちの流れとして、「クリエイター」「キュレーター」「コンシューマー」という図式が一般的でした。作る人、選ぶ人、受け入れる人と役割が分かれていたのです。

しかし現在のように、IPを活用した環境下でカルチャーを生み出す人たちが新たに出てきていると思っています。僕はその役割を「リミキサー」「テイストメーカー」「ワールドビルダー」と名付けています。

出典: Off Topic「2021 Year in Review: Composing Culture」

各カルチャーメーカーの役割を説明する図式

リミキサーは、先ほども挙げたように前提にあるコンテンツをリミックスして、新たなクリエイションをする人。テイストメーカーは、既存のIPに対して自分の意見や世界観を乗せて見せる人。ワールドビルダーはIPも無いゼロのところから世界観を含めて作る人です。

これらの役割が生まれたことによって、どのクリエイターにブランドが歩み寄れるのか、あるいはブランド自らがこういったクリエイターになれるのか。ここに、今後のブランド戦略としての勝負所を見ます。

──自社IPを有する企業は打てる手が多い一方で、IPのない企業も既存のムーブメントに乗って何かを作り上げるという方向性も取れるわけですね。

この役割分担を考えるのにも、TikTokは好例です。たとえば、TikTokでは現在のトレンドになっている音声やフィルターを用いた動画を作ると、アルゴリズム的に再生されやすいといわれます。リミキサーの活動が仕組みとして促進されるようになっているわけです。

また、ファッションデザイナーの故ヴァージル・アブローさんは、ナイキの「エア フォース 1」というシューズに書かれた「AIR」の文字にクォーテーションマークを描き入れる、というデザインを施して新たな意味合いを注入しました。既存のプロダクトをベースにして彼なりの意見を組み込んだわけです。ゼロから新しいものを作らなくても、実際にコラボレーションができるという、テイストメーカーの例の一つだと捉えられます。

ファンをどこまで信頼できるか

──先ほどの「リミキサー、テイストメーカー、ワールドビルダー」という図式も、クラウドサービスの伸長でより注目されるようになった「LTV」という指標も併せて、 “インターネット的“な感覚が業種を問わず求められていくということでしょうか。

個人的な意見としては、インターネットによるIPの拡散は絶対に止められないと考えています。むしろ、「インターネット・ミーム」という言葉があるように、ある情報が模倣されながら人々へ拡散していくことは、インターネットの持つ「良さ」なのだと思います。インターネット・ミームの拡散ツールとして、優れたアイデアや面白いものほど、拡散されてしまうものなんですね。

企業やブランドにできることは、「それに乗るか否か」という話だと感じます。日本企業も自社のIPをオープンにする際にも、ある程度のミーム化は容認しつつ、IP戦略として「これ以上のことはしてはいけない」という線引きを示すといった態度が求められるのではないでしょうか。つまり、ファンをどこまで信頼できるか、という発想を持つことが必要になってくる。

たとえば、マンガの吹き出し内のセリフをファンが好きに入れ替えて、SNSにアップできるとします。そうすると、その画像が世界中に拡散することで、大元のIPも共に世界へ広がっていくという可能性ができるのです。近年でも『鬼滅の刃』といった世界を巻き込む大ヒット作がありましたが、もし劇中の音声や音楽をTikTokで公式に利用可能にしていれば、もしかしたら今とは違った世界が見えたかもしれません。日本のクリエイティブ力はとても強く、ポテンシャルの高いIPが数多くありますので、アメリカ以上にレファレンス文化になれる可能性があるとも思っています。

アメリカのYouTuberやTikTokerの投稿、あるいはテレビ番組を見ていても、明らかに日本のバラエティ番組からアイデアを拝借している、つまりリミックスしているようなものも散見されます。ストリートカルチャーもアメリカで立ち上がり、東京を経由して、それがまたニューヨークで花開いたという流れもありますし、アメリカの20代の起業家にも古い日本の映画を愛好する人がよくいます。ここからも日本のクリエイティブ力の高さは感じ取れると思います。

クリエイティブ力はあるのですから、良いものを作ったのであれば、名声だけでなく金融的な収穫も得られる、「アーティストの金融的な成功を祝う」という体制へシフトしていくことが、最も必要なのだと考えます。それができれば、日本のクリエイティブの持つ可能性や価値を日本国内にとどまらず、世界規模の経済圏まで拡げられるはずです。

──最後に、日本の経営者やビジネスパーソンに、今後の基礎にもなっていく視座を、メッセージとしていただけますでしょうか。

基本的に、ふだんから皆さんが使われるようなテクノロジーは、すべてコピーしやすい状況になっています。ですから、アイデアやプロダクトの全てが優位性に結びつくわけではないといえます。では、どうやって市場で勝つのか、あるいは市場を拡大できるのか。僕はやはり「カルチャーにどう根づかせるか」が重要になってくると思います。

カルチャーにどうやって自分のブランドを乗せるのか。そこでユーザーを集め、クリエイターエコノミー的な取り組みをやり続けられるか。それが続けられるほどに、レガシーのあるブランドとして認識され、信頼を得ていけるでしょう。

そのためには、今あるカルチャーを知る必要がある。そして、そのカルチャーを作っているのは、今や旧来的な図式だけでなく、リミキサー、テイストメーカー、ワールドビルダーといったプレーヤーたちでもある。彼らのことを知り、一緒に何かを作り、カルチャーに根づかせていく。特に今後5年くらいの間では、大切な要素になってくるのだと思っています。

■スタッフクレジット

取材・文・編集:長谷川賢人(監修:コンデナスト・ジャパン)

関連記事:「クリエイターエコノミー」と企業はいかに向き合うべきか:Off Topic・宮武徹郎氏に聞く

クリエイターエコノミーが注目される今だからこそ、おさえておくべき著作権の基礎知識