【目次】

シェアリングエコノミーとは、個人所有の資産やスキルをシェアするビジネスモデル

シェアリングエコノミーが注目される背景

シェアリングエコノミーの具体例

シェアリングエコノミーに取り組むメリット

シェアリングエコノミーに取り組むうえで気を付けるべきリスク

シェアリングエコノミーのまとめ

シェアリングエコノミーとは、個人所有の資産やスキルをシェアするビジネスモデル

個人が所有するモノや場所、スキルなどの資産を他者に貸し出すことによって利益を得るビジネスモデルが、シェアリングエコノミーです。一般社団法人シェアリングエコノミー協会が発行している「シェアリングエコノミー活用ハンドブック(外部サイトに移動します)」では、シェアリングエコノミーを「個人・組織・団体等が保有する何らかの有形・無形の資源(モノ、場所、技能、資金など)を売買、貸し出し、利用者と共有(シェア)する経済モデル」と定義しています。

シェアリングエコノミーは、従来より多くある、企業から企業へモノやサービスを提供するBtoBや、企業から個人へ提供するBtoCというビジネスモデルではなく、インターネット等を通じて個人同士がやりとりするCtoCのビジネスモデルであるのが特徴です。

代表的なサービスとしては、住宅を宿泊場所として提供する民泊サービスや、個人の自家用車に相乗りして移動するサービスのほか、個人の所有物をシェアして利用するサービス、個人のスキルを空き時間に提供するサービス、空いている駐車スペースを貸し出すサービスなどが挙げられます。

シェアリングエコノミーが注目される背景

シェアリングエコノミーが注目される理由としては、価値観、環境への意識の変化やテクノロジーの進化、市場規模の拡大などが背景にあります。

価値観の変化

高度経済成長期からバブル期にかけて、消費者は生活をより良くする商品を買い求め、次第に「より便利なモノ」や「周囲と違う特別なモノ」へ消費を拡大していきましたが、市場が成熟して容易にモノが手に入るようになることで、消費者の価値観は「モノを所有すること」から「モノを利用する体験や経験を通じて心の豊かさを得ること」を重視するようにと変化してきています。

例えば、「車を買って所有する」ではなく、「必要なときにだけ車を利用して移動する」という選択肢が選ばれるようになりました。このような価値観の変化が、シェアリングエコノミーが注目される大きな要因のひとつといえるでしょう。

SDGs推進に対する関心の高まり

17のゴールと169のターゲットが設定され、途上国・先進国を問わず世界共通の取り組みとして進められているSDGs(Sustainable Development Goals)は、環境・社会・経済の課題解決を通じて持続可能な世界を実現するための国際的な目標です。

シェアリングエコノミーは、3Rと呼ばれる、リデュース・リユース・リサイクルを促進するため、製造や廃棄に伴うCO2排出量の削減につながります。SDGsの目標12の「つくる責任、つかう責任」の達成に大きく貢献しますし、シェアリングエコノミーがデジタル技術を活用した新しい産業モデルを創出し、柔軟な働き方や新たな収入機会を提供することで、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」や、目標8「働きがいも経済成長も」にも良い影響を与えると考えられています。2030年の達成期限に向けて、SDGs推進への関心が高まる中、シェアリングエコノミーへの注目もますます強まっているといえるでしょう。

インターネットの普及

多くの人がインターネットに簡単にアクセスできる環境が整っている現在は、個人が所有するモノや場所、スキルなどの情報の公開が容易になっています。これにより、「売りたい人」と「買いたい人」が直接つながり、個人間でも取引やサービスの提供が可能になりました。

インターネットが広く普及したことは、シェアリングエコノミーのようなPeer-to-Peer(ピア・ツー・ピア)型の新しいビジネスモデルを誕生させ、注目を集める契機になったといえるでしょう。

市場規模の拡大

前述のインターネットの普及をはじめとするIT技術の進化により、「車」「スキル」「空間」「モノ」「お金」など個人が保有する資産のシェアが容易になったことで、シェアする資産ごとに多数のプラットフォームが生まれました。

シェアリングシティ推進協議会がまとめた「2024_シェアリングシティ推進協議会説明資料(外部サイトに移動します)」によると、国内における2022年度のシェアリングエコノミーの市場規模は2兆6,158億円を記録し、2032年度には最大15兆1,165億円まで拡大する見込みと予測されています。シェアリングエコノミーがより手軽に、誰もが利用しやすいものになりつつあることが、より市場規模を成長させるでしょう。利用者としても、運営者としても関心を抱く人が増え続けていくと考えられます。

シェアリングエコノミーの具体例

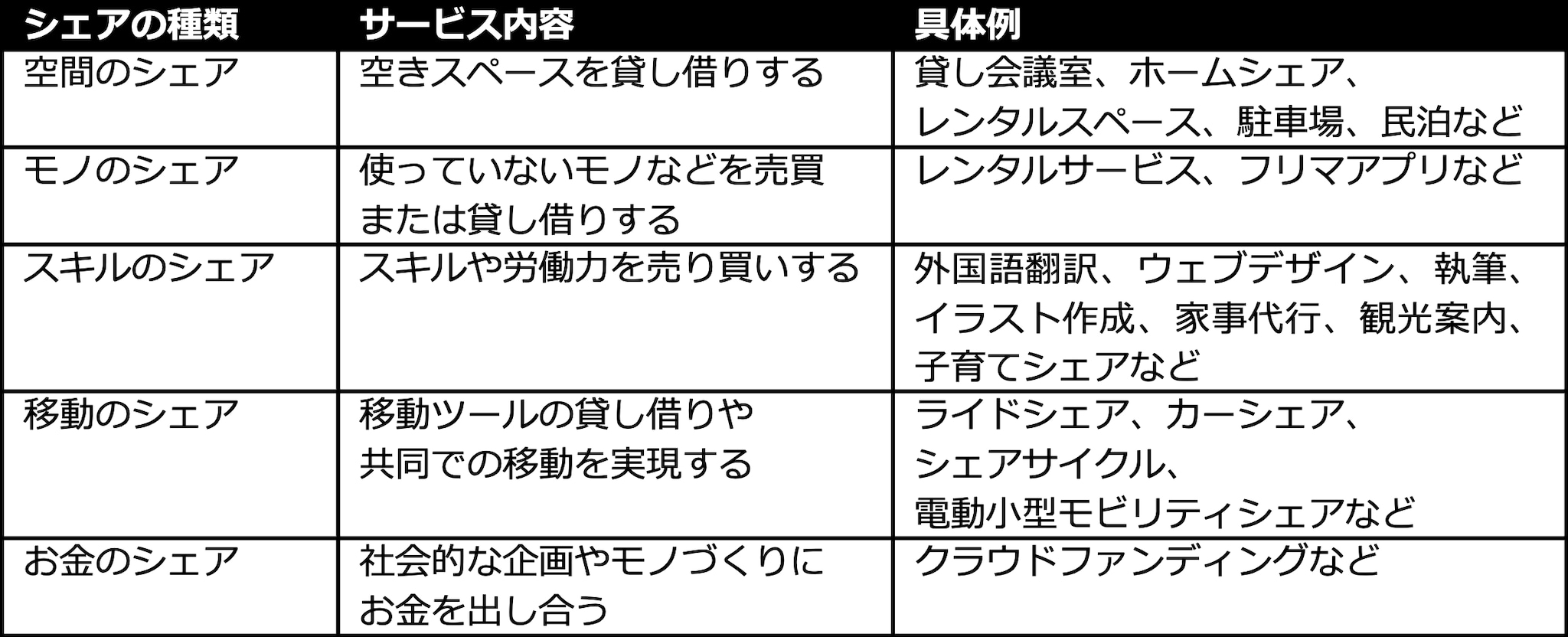

シェアリングエコノミーは、大きく「空間のシェア」「モノのシェア」「スキルのシェア」「移動のシェア」「お金のシェア」の5つに分類できます。5つあるシェアの種類について、サービス内容や具体例とともに解説します。

<シェアリングエコノミーの5つの分類>

空間のシェア

「空間のシェア」とは、個人が所有する、活用されていないスペースを貸し出すサービスを指します。代表的なサービスには、所有する住宅の全部または一部を利用して宿泊サービスを提供する民泊やホームシェア、貸し会議室、レンタルスペース、駐車場などがあります。

関連記事:unito(ユニット)が生み出した新しい「暮らしかた」

モノのシェア

「モノのシェア」とは、インターネット上のプラットフォームを利用して、使用していないモノを売買、あるいは貸し借りするサービスを指します。代表例は、レンタルサービスや、フリマアプリなどです。洋服から家電製品や家具、収納スペースや別荘まで幅広いものがレンタル可能となり、リユース経済新聞(外部サイトに移動します)によると、フリマアプリをはじめとするリユース市場の2023年の市場規模は3.1兆円となり、2030年には4兆円になると予測されています。

スキルのシェア

「スキルのシェア」とは、個人が持つ専門的な知識や高度なスキル、ノウハウを必要な人に提供して報酬を得るサービスを指します。代表例としては、外国語翻訳やウェブデザイン、執筆、イラスト作成などのクラウドソーシングサービスや、家事代行、観光案内、子育てシェアなどが該当します。スキマバイトなどのワークシェアリングサービスもスキルのシェアに該当します。

関連記事:「分からないからワクワクする」言語の壁のない世界のために本当に必要なサービスを届けていく

移動のシェア

「移動のシェア」とは、自転車や自動車、電動キックボードなど、移動手段としての乗り物を個人間で共有することを指します。

具体例としては、タクシーの営業許可を持たない一般人が有償で送迎を行うライドシェア、登録を行った会員間で車や自転車、電動キックボードなどを共同で使用するサービスであるカーシェア、サイクルシェア、電動小型モビリティシェアなどが挙げられます。

お金のシェア

「お金のシェア」とは、所有する資金を、何らかの組織やプロジェクトに投資することを指します。代表的な例には、インターネットを通じて不特定多数から資金を集めるクラウドファンディングがあります。

関連記事:【インパクト投資プラットフォーム セキュリテ】リスクもリターンも分かち合う――未来を描く事業計画を重視する“投資型”クラウドファンディング

シェアリングエコノミーに取り組むメリット

シェアリングエコノミーに取り組むことで、個人としての課題も、社会的な課題も解決が可能となることは多くあります。ここでは、シェアリングエコノミーに取り組むメリットを紹介します。

所有資産の有効活用

大きなメリットとしてまずあげられるのは、所有物に新たな価値を付与できる点です。提供する側としては、個人が所有している使用頻度の少ない「モノ(有形資産)」や事業用として資産を取得したものの、事業変更や稼働停止している資産である「遊休資産」、時間やスキルなどの無形資産を必要とする人々にシェアすることで、新たな価値を付与できます。提供される側としても、必要なものを必要な分だけ購入し、効率よくリーズナブルに利用することができます。収益を生むことも可能となるシェアリングエコノミーに取り組むことは、保有しているだけでコストがかかる固有資産の活用方法としても有効だといえるでしょう。

シェアリングエコノミーの市場規模が成長することで、生産量や廃棄量を減少させることが可能となるため、結果的に社会課題であるCO2の排出量の削減にもつながります。

モノやサービスのリーズナブルな提供、利用

シェアリングエコノミーでは、既存の資産を活用してモノやサービスを提供するため、新たなコストはほとんどかかりません。そのため、提供者は低価格でサービスを提供でき、利用者にとってもリーズナブルに利用できる点がメリットです。

例えば、家具や家電を一時的に借りられるサービスを利用すれば、高額な購入費をかけることなく、必要な期間だけ手軽に使うことができます。また、カーシェアでは、車両を所有する場合にかかる維持費や保険料を負担せず、必要なときだけ移動手段を確保することが可能です。

新たなビジネスの創出

シェアリングエコノミー事業の対象となるものやサービスに限りはないため、ビジネスモデルの幅が広いといえます。インターネット上に適切なプラットフォームを用意することができれば、アイデア次第でさまざまなビジネスを展開できるため、新たなビジネスの創出につながりやすいでしょう。

例えば、個人が所有する空間を宿泊施設やレンタルスペースとして提供する事業や、自身のスキルを売り出すオンラインのスキルシェアサービスは、個人でも始めやすいシェアリングエコノミーの代表例といえます。

シェアリングエコノミーに取り組むうえで気を付けるべきリスク

シェアリングエコノミーに取り組む際に気をつけるべきリスクの代表例を紹介します。

責任の所在

面識のない利用者と提供者がインターネット上のプラットフォームを介して取引をするシェアリングエコノミーでは、サービス内容や料金に対する認識のズレ、商品の破損や紛失、利用者のマナー違反などが原因で取引時にトラブルが起こる可能性があります。個人間でトラブルがあった際に責任の所在が曖昧になってしまわないように注意し、事前に対策することが必要でしょう。

保険や保証制度や法整備

シェアリングエコノミーは急速に発展している新しい事業形態です。事故やトラブルが発生した際の保険や保証制度、法整備が十分に整備されていない場合があります。

プラットフォーム運営者や提供者の責任範囲が明確でないことも多く、一部では悪質な業者が不当な取引を行う事例も報告されているため、リスクを避けるためにも、まずは信頼できるプラットフォームを選ぶことが重要です。また万が一に備え、トラブルに巻き込まれた際に適切な補償が受けられるか、事前にプラットフォームが提供する保証制度やオプションの保険内容を十分に確認しておきましょう。

シェアリングエコノミーのまとめ

以下に、ビジネスにおけるシェアリングエコノミーの要点をまとめます。

・シェアリングエコノミーは、インターネット上のプラットフォームを介して、個人が持つモノや場所といった資産や、スキルをシェアするサービス

・シェアリングエコノミーには「空間のシェア」「モノのシェア」「スキルのシェア」「移動のシェア」「お金のシェア」の5つの種類がある

・資産を有効活用し、新たなビジネスの創出につなげられる反面、事故やトラブルが発生した際の保険や保証制度、法律が十分に整備されていないことには注意が必要

(免責事項) 当社(当社の関連会社を含みます)は、本サイトの内容に関し、いかなる保証もするものではありません。 本サイトの情報は一般的な情報提供のみを目的としており、当社(当社の関連会社を含みます)による法的または財務的な助言を目的としたものではありません。 実際のご判断、手続きにあたっては、本サイトの情報のみに依拠せず、ご自身の適切な専門家にご自分の状況に合わせて具体的な助言を受けてください。